往事如烟

(十二)

从Y家启程前往自己的老家。一旦Y在身边,行李行程,什么都不用我管,都会安排得好好的。

从Y家去我家,必须路过大学所在的城市。下了火车,穿过城市,前往轮渡码头。在城市并不繁华的一条小街上,正当两人手牵手走着的时候,迎面撞见了W。我几乎不敢相信自己的眼睛。

W惊讶全写在脸上,一个趔趄,手扶住路边的电线杆,很快掩饰过去,和Y相互打了个招呼,看都没看我,匆匆离开。

我想回头看她,不能回头。想让Y等我一下,去和W说句话,也没那个勇气。Y一声不吭,就像什么也没发生一样,淡然自若。

W刚刚的眼神,现在想起依然能刺痛人心。我们去的是轮渡码头方向,带着行李。她当然能看出来,我是在带Y回我的老家。

我家在农村,那时候去农村没公交车。到了县城后还要再坐40分钟的三轮车才到。

坐上三轮车后,发生了意外。我们乘坐的三轮车与迎面而来的一辆货车错车不及,撞在一起,三轮车翻覆,倒向一边。三轮车的一个铁条在Y身上留下了一个深深的口子,非常严重。

送进医院,需要立即输血。我愧疚不已,要医生输我的血,可惜血型对不上。

Y住院一个月,我寸步不离,精心陪护,也陷入了深深的愧疚。她如果不来这个穷乡僻壤,也不需要经历这个灾难。

Y住院期间,家人轮番对我进行轰炸。显然Y私下对W做了不少负面宣传。母亲反应最激烈,她知道自己的儿子想抛开Y这么好的一个媳妇,去找一个从事“吹拉弹唱”的女子,不走正路,很气愤。在当时农村人的眼里,“吹拉弹唱”的人,要么是唱戏班子的,要么是乞丐,或者是公社文工团的人,都是下九流。我无法解释,解释也是多费口舌。

对于Y这种宣传洗脑感到愤怒,然而看到病床上的她,也觉得无可奈何。她是在不惜一切手段来维护自己的利益,虽然庸俗,却也能理解。

发生了这么多事,对W的思念没有丝毫减轻。想来,和她的关系应该是结束了,大街上迎面撞见那一幕,放在谁身上,也都无法接受。

意外的是,收到了W寄来的一个包裹和一封信。信里在诉说思念的同时,也说了在大街上碰见,感觉眼前一黑,差点摔倒。但是她知道我需要时间。包裹里是一些糕点和巧克力,让我给我的母亲。

母亲知道是她寄来的,一块也没吃。后来家族中有好事者密告Y,Y把糕点拿去分派给小孩子们吃了。

(十三)

1993年9月,我把Y送回她的家,从她家离开,去了北京。

到了北京,满眼、满脑子都是W。乘坐103、104路电车去王府井,电车上北京女孩们的发型,很多都是一部分绾在后面,一部分自然披肩,原来那种发型是当时的时尚。她们像无数W不断在自己面前晃悠。真如那首歌唱的那样,

I see you in the sunlight

I hear your voice everywhere

I'll run to tenderly hold you

But darling you won't be there

I don't want to say goodbye

....

出幻觉了。

努力找W给我的那两张照片,却怎么也找不到了。原先是放在我背包夹缝最隐秘的地方的,怎么会丢呢。

9月底,给W去了一封信,信中很好地控制了自己,没有流露半点情感,只是感谢她寄的糕点巧克力,简单地问她过得怎么样。

10月中旬,Y那边传来消息,她受伤的地方需要再次处理,还要住院。我决定回去看Y一趟。

从北京去Y的家要经过省会转车。在省会的车站广场,见到了令我震惊的一幕。

人群中,我看见了W!她目光冷漠,面无表情。一个男子从后面搂着她的腰,在车站广场上走着。那个男子就是当初帮W到我宿舍,喊楼下有人找的那个狂妄公子哥。

我完全无法相信自己的眼睛,怕自己是出了幻觉,努力仔细看着他们迎面走过来,确认是她。

他们离我最近的时候只有三米。W目不斜视,眼神空洞,没看见我。我脑子一片空白,张口喊她的名字,张了几次,完全发不出声音。就这样眼睁睁地看着那个公子哥揽着W的腰从我身边走过。当时感觉手脚冰凉。

在Y家过几天,返回北京,看见自己桌上有一个信封,是W寄来的。里面有一封非常简短的信,一些照片碎屑,一个荔枝核做的手串。

信中,W简短说了三点。1、Y去了她的宿舍,和她说了很多;2、W给我的那两张照片被剪得粉碎,说是我剪的;3、荔枝核不好雕刻,以为花时间风干后会好些,结果发现内心太软,很容易碎。这个手串就算作最后的纪念吧。

(后记)

在北京,免不了接触一些北京女孩。为了不再受诱惑的纷扰,把自己的路堵死,选择在老家和Y结婚。其后,Y随同我游走世界他国。7年后,拿到了北京户口。经我朋友的介绍,进入500强外企。她自己很努力,在外企做到了高管的位置。结婚10年后离婚。

W没和那个公子哥在一起,努力读书,读完博士后,进入体制内。因为心高气傲,面对骚扰不愿妥协,经常遭受领导打压,还有来自嫉妒心强的办公室女子的伤害。最终被这个社会磨平了棱角,进入柴米油盐酱醋茶的生活状态。之后,各种打击和命运不公袭来,她没有倒下,坚强地活着,一肩担起很多责任,没有表现出半点软弱,也从未向我求助。

2003年,我和W在北京凯宾斯基饭店见过一面。看着池子里的水,W说分别这些年,再也找不到当年那春风拂水的感觉了。我问她如果我和Y离婚了,你觉得怎么样?她回答说我会杀了你。

我们一起去了燕莎。在Ports宝姿专卖店,有一条红裙子,与她和我在一起时穿的那条一模一样。我买下来,她换上后就没有再换下来,穿着那条红裙子,和我挥手告别,消失在夕阳里。

(终)

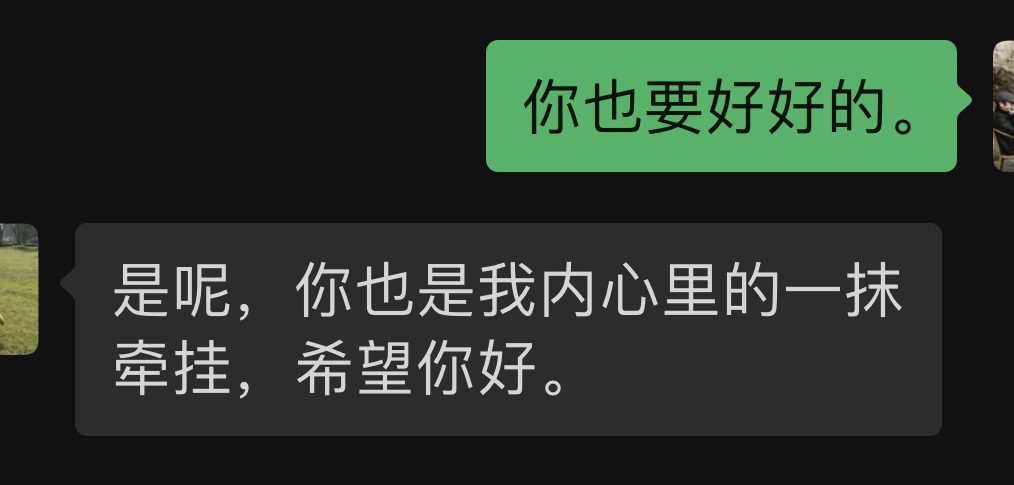

文章评论